ブログ

駄菓子屋ほしのこ

楽しく食育

👆春休みに★君が計画した

「ほしのこハンバーガーセット」を作りました。

買い物に行って、みんなで調理

ハンバーガーセットの出来上がり👇

ハンバーガー、ポテト、ナゲット、ジュースのセットです。

パンとジュースは購入しましたが、他は全て手作り

みんなで協力して作ったハンバーガーセットは最高に美味しかったです!!

3月に植えたジャガイモが日に日に大きくなっています。

ほしにこの子ども達は偏食のある子も多いのですが・・・

きっと自分で育てた野菜は格別に美味しいはずです!!

庭で収穫したヨモギ、カラスノエンドウ、タンポポの花など

野草の天ぷらにもチャレンジしました。

ちくわやいも天は大人気(笑)

野草は苦い!と吐き出す子もいましたが💦

どれもとても美味しかったです!!

療育にとって大切なことは

ほしのこでは絵本の読み聞かせを大切な活動の一つに位置付けていますが

幼児期の子ども達は、ほしのこに着いたらまずは

おそとへ!とびだす子どもたち~

もちろん外遊びの大事な活動なのですが

ずっと外の日も多くどうしたものかと

スタッフで思案する時期がありました。

定型発達の子であれば

外遊びの多い園の子は室内を選び

外遊びの少ない園は外遊びを選びます。

個人差はありますが、幼児期の子ほど不足しているものを

本人の身体が一番知っているようです。

発達に凸凹のある子どもさんの場合は

ルーティーン化しやすいとも言われています。

とはいっても、身体が欲しているのに無理やりやらされるのは

障がいの有無、年齢の有無にかかわらず

嫌なものは嫌だという気持ちは同じではないかと思うんです。

障がいがある子ども達に対する思い込みのせいで

子ども達の可能性を奪わないようにしたいものです。

最近、外遊びばかりしてい子ども達が、部屋に入る時間が少しずつ増え

自分から絵本を持ってきて読んでと言ってくるようになりました。

ほしのこでやっている療育はすぐに結果はでません。

でも、確実に・・・

子どもの心の成長・自主性人に対する信頼

が育まれています。

子どもを信頼して、大人が出来ることは何かを問い続けていくことが

一人一人に合わせた療育なのではないでしょうか?

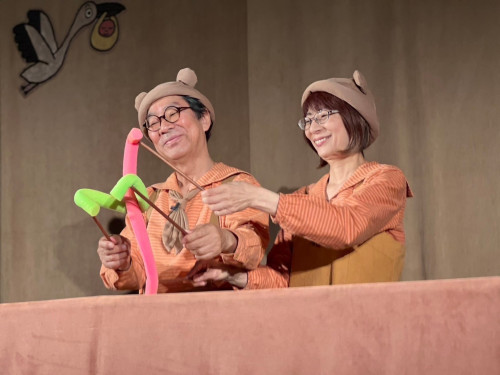

「子どもマーケット&人形劇」のイベントでインクルーシブな体験を~

これまでもいろんな形でイベントはやってきましたが、今回「NPO法人月と太陽」になってから、はじめて「おひさま」の子ども達が企画したイベントです。高学年の子ども達は、4~5年前に自分のお兄ちゃん達がやっていたことを記憶していて、自分で何が出来るか、何をやりたいのかを考えて、お店、司会、オープニングのダンス等、自分に出来ることを頑張りました。

今回はじめて、「ほしのこ」の児童発達支援・放課後等デイサービスの子ども達が親子で参加してもらえて本当良かったなぁと思っています。

このイベントが成功できたのは、有明バイブルチャーチの教会の方のサポート、就労支援事業所の二コラさんの昼食のカレーやパンの販売、子ども達のお店やゲーム屋さん、積木コーナーでは有明バイブルチャーチの外国人スタッフの方のサポートなどなど、いろんな方に支えてもらいました。

結果論ですが、障害の壁、宗教の壁、人種の壁、職業の壁、年齢の壁・・・あらゆる壁を越えた中での素敵なイベントになりました。「インクルーシブ」「平等」「差別なき社会」と言葉で何百回教えられるよりも、このような1度の体験をすることによって、たくさんの人が言葉の意味をより深く考えるきっかけになればと願っています。

たくさんの皆さん協力ありがとうございました。